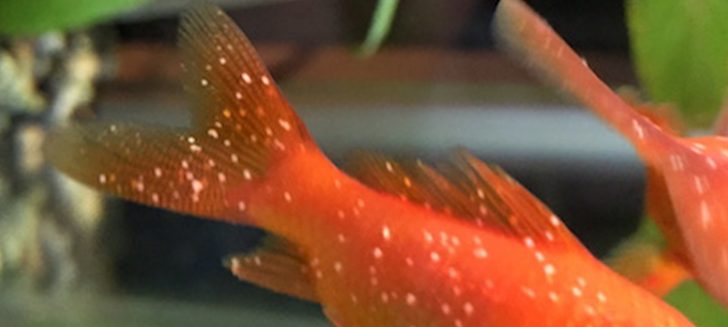

体に白い点々が・・・はじめて目にすると慌てるかもしれませんが、そういったときほど冷静に対策を考える必要があります。病気を治すには病気をちゃんと知っておくことも大事です。それでは白点病について紹介してみます。

Contents

白点病は金魚や熱帯魚など観賞魚ならよく耳にする病気

白点病は金魚以外でも、観賞魚を数年飼っていて、ちゃんと観察している人なら見たことのあるようなポピュラーな病気ではないでしょうか。もちろんこれは観賞魚特有の病気ではありませんが、閉鎖的な空間で飼育されている観賞魚におこりやすい病気で、発症した魚は体の表面が白い点で覆われていきます。本当の金魚飼育初心者には白点病という名前に馴染みがないと思いますので参考にしてください。

白点病について

それでは白点病について説明していきます。

白点病の原因 ウオノカイセンチュウ

白点病は、海水魚にも発生しますが、原因が違うので、今回、ふれていく白点病は淡水魚の白点病です。それではさっそく原因にふれていきますが、白点病の原因をひきおこすのは、ウオノカイセンチュウ(学名:イクチオフチリウス・ムルチフィリス)という繊毛虫の一種です。金魚に寄生することにより、ホロント(微生物の子供のような状態)となり、それからシスト(金魚から離れる大人の状態)となり宿主である金魚や観賞魚から離れていきます。

白点に見えるのは、このホロントという状態の時で、ウオノカイセンチュウの子供が体にくっついているということになりますね。水槽飼育などの閉鎖的な飼育環境の中でこのウオノカイセンチュウが繁殖・増殖するのは外部から持ち込まれたものが多いとされています。シストとなったウオノカイセンチュウは水中や底床で増殖して遊走子が再び金魚に寄生するという悪いサイクルが5日間ほどでまわり、寄生できなかった遊走子は48時間で死滅します。

さらに、シスト化したウオノカイセンチュウは休眠状態にもなり、ウオノカイセンチュウに都合のいい環境が整うとまた活動を始めるので実質、水槽内のウオノカイセンチュウの完全な駆除は不可能です。

白点病とウオノカイセンチュウの参考動画

白点病にかかるとどうなる?症状は?

白点病にかかった(ウオノセカイセンチュウに寄生された)された金魚・観賞魚は、その痒みのためか底砂や壁面、水槽内の石などアクセサリー類に体をこすりつけるようなしぐさをみせるようになります。まだ、白点が見えていなくこの段階で、金魚が健康で十分な体力と抵抗力をもっていれば自然に治癒することもあるようで、白点病だと確信するのは難しいです。やはり常日頃から金魚の行動を観察しておく必要がありますね。

いよいよ白点病の白い点が目に見えてくる初期は、白点病の白い点が数個程度、体やヒレについているのを確認できるようになってきます。特にヒレなどは確認しやすくなってきます。さらに白点病の症状が次の段階に進むと、白点が増えてきて金魚が体をこすりつけるという行動の他にも、餌をたべなくなってきたり、呼吸が荒くなったりしてきます。

さらに症状が進んでくると白点が増え、金魚の体の表面でたくさんのウオノカイセンチュウが寄生したりはなれたりを繰り返す事になりますので、ずっとたくさんの白点がついたままのようになります。(実際はついたりはなれたりしてるんで少しずつ場所が変わっていると思いますが)

そして、最終的には金魚の体の粘膜が広範囲に白濁してきてボロボロになり死んでしまいます。(エラなどに寄生されてしまえば体がボロボロになる前に初期段階でも死んでしまうかもしれませんが)

白点病にかかった場合の対処方

白点病にかかった原因がウオノカイセンチュウであるため、まずはウオノカイセンチュウを駆除する必要があります。ウオノカイセンチュウには生活のサイクルがあり、やっかいなことに金魚の体表内に潜んでいる時期とシスト化している時期は、薬物への耐性が強く薬物が効きません。そういったわけで投薬に有効なタイミングは宿主である金魚の体を離れてすぐのシスト化するまでの間と次に、大人が産んだウオノカイセンチュウの子供であり、金魚に寄生する前の遊走子(遊走子は0.03-0.05mmと非常に小さいためこの時を肉眼で確認することはできません)という状態のタイミングです。

それでは実際に投薬する、薬浴させるタイミングを考えてみましょう。

水温をあげて白点病を治療する

まず、一つ目は水温をあげるという治療法です。ウオノカイセンチュウは高水温に弱く25℃以下を好むため、常に水温が30℃をこえるような熱帯魚の飼育の時などはほとんど白点病が発病するようなことはありません。金魚の場合でも水温を28℃~30℃ほどにあげてあげれば効果はでてきます。ただし、この方法の場合は水温の変化が金魚に対して負担をかける為、行う場合は、必ず、1日に1℃ずつ水温をあげていくなどの金魚に負担・ストレスを与えない配慮が必要です。

薬浴させて白点病を治療する

白点病には薬浴も有効でメチレンブルーや、マラカイトグリーンなどの薬品が効果があり、水草や金魚の他の生き物が入っている場合は隔離して薬浴させる必要があります。薬浴に使う薬品の効果は3日~6日程度で時間が経過するにつれ薬の効果が薄くなるため、投薬からさらに3日~5日後に再び投薬をする必要があります。

この時は水を1/3ほど入れ換えた方が良いでしょう。これはウオノカイセンチュウのサイクルにも関係していて、ウオノカイセンチュウは5日~7日程度の時間をかけて、寄生~離脱~増殖~寄生を繰り返しているからです。それからさらに3日〜5日後に先ほどと同じように投薬と1/3の水換えをします。あとは、状況を見ながらこのサイクルを繰り返しましょう。塩水浴も有効ですので塩水浴の場合は0.5%の濃度の塩水を使い塩水浴をさせましょう。

白点病を予防するには?

それでは次は白点病を予防する方法を考えてみましょう。予防は白点病を持ち込まないこと、金魚の飼育環境を悪化させないこと、金魚にストレスを与えないことになります。

水温の急激な変化を避ける

白点病は水温の急激な変化が起こりやすい季節、春や秋に発症しやすいとされています。ウオノカイセンチュウが活発に動き、金魚にストレスがかかりやすい季節だからといえます。そういったことから、春から水温のあがる夏にかけては、設置場所に気を付けて水温の急な上昇を避けたり、夏から冬にかけては、室内の水槽飼育ならヒーターで温度調整をするなど気を付けるようにしましょう。

他の水槽から生体を持ち込む時に注意する

記事の中で書いたと思いますが、ウオノカイセンチュウは外部から流入することが多く持ち込まない為には、購入してきたり、もらってきた金魚をすぐに自宅の水槽に合流させるのは避けるようにしましょう。観賞魚を長く飼育している人なら当然と思うかもしれませんが、しばらく別に飼育して導入してきた金魚が病気にかかっていないか様子を見ることが大事ということですね。

底砂まで綺麗に洗う

白点病の原因になるウオノカイセンチュウは、低床などでも繁殖します。水槽のリセットをする場合でも底砂を綺麗に洗って天日干しをしたりして殺菌するようにしましょう。低床にはバクテリアが付着しているので綺麗に洗ったり殺菌するのはもったいないように思えますがウオノカイセンチュウを駆除したり、減少させるためにやっておくべきです。

白点病の予防・治療役立つ鷹の爪?

当歳とではなくほかのサイトを調べているとでてくるかもしれませんが、鷹の爪が白点病の治療に役立つという意見があります。内容は鷹の爪に含まれる成分のカプサイシンによるものだとされています。実際の使用方法は10リットルの水に対して、鷹の爪の種をとったもの一本を、小さくきざんでパックなどにいれて、浮かべておくというものです。

これは民間療法というやつですが、実際の金魚屋さん達はあまりこの方法をとっているようには思えません。薬剤に比べると金魚やそのほかの生体、水草へのダメージがないようですので興味がある方はためしてみるのもいいかもしれませんね。

白点病やその治療についての解説動画の紹介

金魚の白点病について:まとめ

白点病の原因になるウオノカイセンチュウは、全滅させるのはほとんど不可能とされていています。したがって予防するには金魚にできるだけストレスをかけず、ウオノカイセンチュウが繁殖する環境にならないようにする必要があります。その為には普段から水槽内を掃除をして綺麗に保つこと、濾過能力の高い濾過器、濾過フィルターを使うことなども予防になります。

死んだ魚なども速やかに除去する必要があります。白点病に感染してしまった場合は早期の発見と治療を心がけるように金魚の観察を欠かさないようにしましょう。

アマゾン:金魚飼い始め特集を見てみる

アマゾン:金魚飼い始め特集を見てみる